[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”3.27.4″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”]Hace algunos años inicié con este blog que me ha traído innumerables satisfacciones. Porque cada comentario, cada duda respondida, cada nuevo alumno no es más que eso: una satisfacción. Ahora, como escritor me inicié mucho antes. Es […]

Teo Palacios: “Ser escritor me ha permitido vivir una vida que nunca hubiera imaginado”

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”3.27.4″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”] En esta serie de artículos me he abierto un poco más a vosotros, a que conozcan de forma breve un poco más de mí. Quien es escritor sabe que su profesión es de lo mejor que […]

2 tipos de novelas que enamoran al lector (III Parte)

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”3.27.4″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”] En las primeras dos entregas de esta serie de artículos sobre los tipos de novelas que enamoran al lector abordamos cuatro géneros: ciencia ficción, erótica, policíaca e histórica. Si no te sientes tan identificado con estos géneros y prefieres en […]

7 consejos para escribir una novela histórica con éxito

Escribir una novela histórica es el sueño de muchos escritores, que encuentran en este género la magia para recrear historias, reales o ficticias. ¡Conoce más aquí!

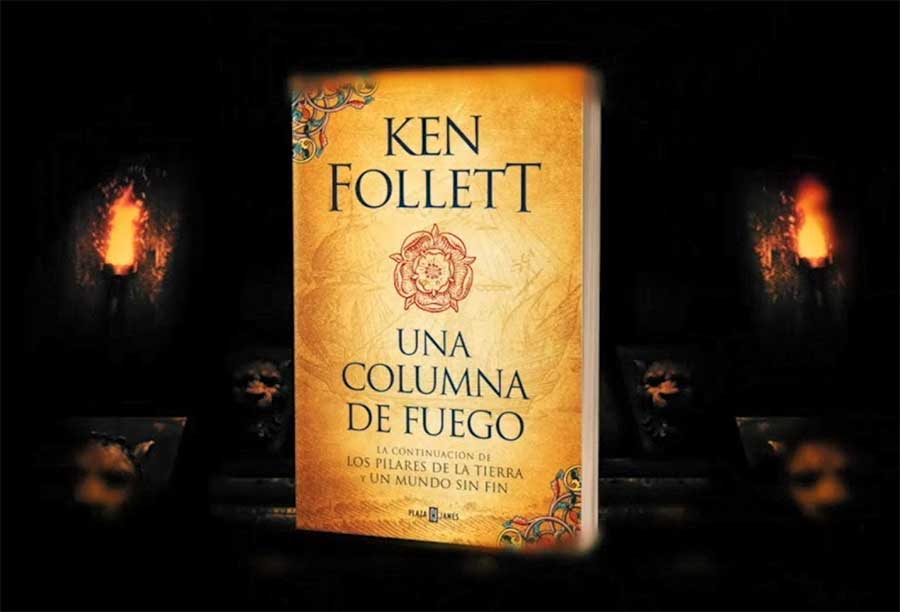

Mi opinión sobre una columna de fuego, de Ken Follet

Mi opinión sobre Una columna de fuego Una de las cosas que quiero hacer en esta nueva etapa es hablar de los libros que leo, o he leído, y explicar mi opinión sobre ellos. Una reseña de toda la vida, vamos. Pero lo haré analizando la novela como si fuera un informe de lectura, hablando […]